Systematik:

Ordnung der Eudicotyledonen, Familie der Malvaceae (Straßburger 2008).

Kurz und bündig:

Tilia cordata ist ein in Europa beheimateter Baum. Ihre Blüten finden in vielen Hausmitteln Verwendung und ihr Holz wird für viele Schnitzarbeiten von Kirchenfiguren verwendet.

Gestalt und Gesamtbild:

Sie ist eine sommergrüne Laubbaumart die mehrere hundert Jahre alt (bis zu 1000 Jahre) und in der Regel bis zu 40m hoch werden kann (Barteks 1993, Roloff/Bärtels 2014).

Die Krone ist anfangs kegelförmig, später dann hoch gewölbt, dicht, kuppelförmig (Roloff/Bärtels 2014).

Der Stamm ist im Bestand meistens lange und gerade, während er im Freistand eher kurz ist (Kremer 2010). Alte Stämme oft knorrig mit dicken Wucherungen (Spohn 2014). Das untere Stammende ist oft von Stockausschlag umgeben (Roloff 2010).

Blätter:

Der Laubaustrieb beginnt Anfang Mai (Bartels 1993). Die Blätter sind unsymmetrisch herzförmig, rundlich, gestielt und bis zu 10cm lang und 4cm breit (Roloff/Bärtels 2014). Sie sind plötzlich zugespitzt und haben einen scharf gesägten Blattrand (Roloff/Bärtels 2014). Der Blattrand ist oft nach oben gebogen (Bartels 1993).

Oberseits sind die Blätter grün und kahl, unterseits sind sie graugrün und haben braune Achselbärtchen (Roloff/Bärtels 2014).

Die Herbstfärbung ist gelb (Bartels 1993).

Die Streu ist leicht zersetzbar (Schütt 2002).

Knospen:

Die Knospen sind dick-eiförmig, meist stumpf und abstehend. Meistens sind nur zwei Schuppen sichtbar. Die eine reicht nur bis zur Mitte und die andere bedeckt die Knospenspitze wie eine Kapuze.

Die Knospen sind auf der Licht zugewandten Seite rot, und auf der Schattenseite eher olivgrün (Godet 2008). Die Endknospen sind eher spitz, während die Seitenknospen eher stumpf sind (Godet 2008).

Blüten und Blühzeitraum:

Der Baum blüht zwischen dem 20. und dem 30. Lebensjahr. Die Blüten sind stark duftend, weiß gelblich weiß (Roloff 2010, Roloff/Bärtels 2014).

Die Blüten sind gestielt und treten drei- bis elfblütig in hängenden Dolden auf. Sie entstehen aus der Achsel eines Blattes an den erst im Frühjahr gebildeten Jahrestrieben (Roloff 2010).

Die Lindenblüten sind zwittrig (Roloff 2010). Die einzelnen Blüten sind über einen Stiel mit dem Tragblatt verbunden. Das wiederum dient als Flugorgan (Roloff 2010, Spohn 2014).

Sie blühen sehr spät zwischen Juni und Juli (Roloff/Bärtels 2014. Die einzelnen Blüten öffnen sich meistens am Nachmittag und ihr Blühvorgang ist nach drei Abenden abgeschlossen (Bartels 1993). Tagsüber findet die Bestäubung durch Bienen und Fliegen statt, während sie nachts durch Motten bestäubt werden. Windbestäubung ist auch möglich (Bartels 1993).

Früchte und Samen:

Bis zu 1cm dicke, kugelige, dünnschalige Nussfrucht, die schwach gerippt und behaart ist (Roloff/Bärtels 2014). Sie ist mit den Fingern zerdrückbar und enthält einen Samen (Bartels 1993).

Die Fruchtstände fallen von Anfang Oktober bis Ende März vom Baum und werden als Schraubenflieger durch Schwerkraft und Wind verbreitet (Bartels 1993).

Die Keimung ist epigäisch (Bartels 1993).

Rinde:

Bei jungen Bäumen grau, glatt und dünn (Godet 2011). Mit Lenticellen (Bartels 1993).

Im Alter längsrissige mit erhabenen Leisten versehene Borke. Graubraun bis dunkelgrau (Godet 2011).

Wurzelsystem:

Herzwurzelsystem mit Echo- und Endomycorrhiza (Bartels 1993).

Holz:

Reifholzbaum, das heißt Splint- und Kernholz sind farblich nicht unterscheidbar. Das Holz ist gelblich weiß und zerstreutporig mit gleichmäßig angeordneten Gefäßen und nur schwach erkennbaren Jahrringen (Bartels 1993, Roloff 2010). Es ist mittelschwer und weich (Bartels 1993, Roloff 2010).

Verbreitung, Standort und Ökologie:

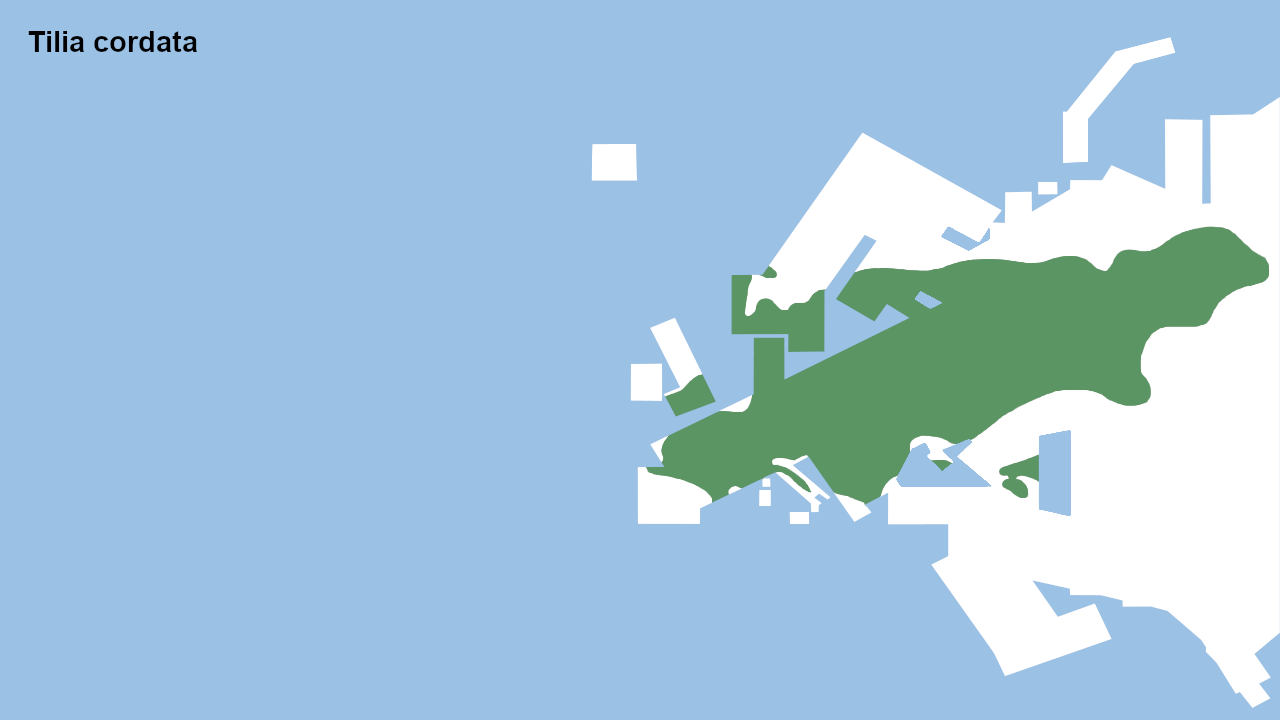

Sie ist in Europa, dem Kaukasus sowie Kleinasien, dem Nord-Iran und in West-Sibirien verbreitet (Roloff/Bärtels 2014). Sie ist im Norden und im Osten weiter verbreitet als Tilia platyphyllos (Schütt 2002).

Tilia cordata ist eine Schattenbaumart.

Sie bevorzugt frische, nährstoffreiche, lockere und tiefgründige Lehmböden (Bartels 1993). Sie ist aber auch sehr standorttolerant auf Böden mit mäßiger Nährstoffversorgung zu finden (Roloff 2010). Sie ist eine Pionierbaumart auf sonnenseitigen Blockschutthalden (Schütt 2002). Sie präferiert sommerwarmes, kontinental getöntes Klima und ist spätfrostgefährdet (Schütt 2002).

Nutzung:

Da das Holz sehr weich und biegsam lässt es sich gut bearbeiten und wird für Schnitzarbeiten, vor allem für Kirchenskulpturen, den Musikinstrumentenbau und ähnliches verwendet (Kremer 2010).

Häufig als dekorativer Parkbaum angepflanzt (Kremer 2010).

Das feste, zähe Linden-Bast wurde als Flecht- und Bindematerial verwendet. Die Gletschermumie Ötzi trug Schuhe mit einem Innengeflecht aus diesem Bast und einen Umhang in den ebenso Lindenbastfasern eingewebt waren (Kremer 2010, Spohn 2014).

Besonderheiten:

Pharmakologische Verwendung:

Die Lindenblüten enthalten ätherische Öle, Flavonoide, Gerb- und Schleimstoffe und sind deshalb ein beliebtes medizinisches Hausmittel bei fieberhaften Erkältungen und zur Abwehrstärkung. Außerdem werden sie in der Homöopathie zur Behandlung von Allergien und rheumatischen Beschwerden verwendet (Kremer 2010).

Kulinarische Verwendung:

Lindenblütentee und Lindenblütenhonig. Der Lindenblütenhonig enthält den Nektar aus den Lindenblüten und den von Blattläusen ausgeschiedenen Honigtau (Kremer 2010).

Sie ist empfindlich gegen Luftverunreinigungen und Streusalz(Schütt 2002).

Viele Orts- und Städtenamen sind auf die Linde zurückzuführen. So zum Beispiel Lindau und Leipzig (Spohn 2014).

Die Linde spielt im germanisch Volksglauben eine große Rolle und war der Göttin der Ehe und des häuslichen Herdes geweiht (Spohn 2014). Deshalb wird sie heute noch im Zeichen der Ehe bei Hochzeiten gepflanzt.

Naturbeobachter legen die Jahreszeiten nicht nach dem Kalender, sondern nach bestimmten Erscheinungen bei Tieren und Pflanzen fest und für sie gilt der Blühbeginn der Sommerlinde als Beginn des Hochsommers (Spohn 2014).

„Tilia“ ist der römische Name für Linde. „Cordata“ ist lateinisch für „herzförmig“ (Bartels 1993).

Vegetative Vermehrung aus Stock- und Wurzelausschlag sowie durch Absenker möglich (Bartels 1993).

Quellen:

(Bartels 1993)Bartels, Horst: Gehölzkunde. Einführung in die Dendrologie. Stuttgart: Ulmer, 1993.

(Godet 2008)Godet, Jean-Denis: Knospen und Zweige. Einheimische Bäume und Sträucher. Stuttgart: Ulmer, 2008.

(Godet 2011) Godet, Jean-Denis: Baumrinden. Vergleichen und bestimmen. Stuttgart: Ulmer, 2011.

(Kremer 2010)Kremer, Bruno P.: Bäume und Sträucher entdecken und erkennen. Stuttgart: Ulmer, 2010.

(Roloff 2010)Roloff, Andreas: Bäume Miteleuropas. Von Aspe bis Zirbelkiefer. Mit den Porträts aller Bäume des Jahres von 1989 bis 2010. Weinheim: Wiley-VCH, 2010.

(Roloff/Bärtels 2014) Roloff, Andreas: Flora der Gehölze. Bestimmung, Eigenschaften, Verwendung. Stuttgart: Ulmer, 2014.

(Schütt 2002)Schütt, Peter: Lexikon der Baum- und Straucharten. Das Standardwerk der Forstbotanik. Morphologie, Pathologie, Ökologie und Systematik wichtiger Baum- und Straucharten. Hamburg: Nikol 2002.

(Spohn 2014)Spohn, Margot: Welcher Baum ist das. Stuttgart: Kosmos, 2014.

(Strasburger 2008)Bresinsky, Andreas: Strasburger. Lehrbuch der Botanik. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2008.