Martha Schnitzenbaumer, Nina Welte

Inhalt

1 Stadtentwicklung und Hygiene in München

1.1 Hygienemissstände

Seit der Gründung Münchens im Jahre 1158 ist die Stadt stark gewachsen. Am Anfang diente der zentrale Marienplatz als wichtiger Handelsort für Salz, später auch für andere Güter wie Holz, Getreide, Wein, Eisenwaren und Nutztiere. Dies war vor allem aufgrund der für den Handel günstigen Lage an der Isar möglich. Die zur Isar hinfließenden, netzartig verlaufenden Stadtbäche wurden jeher sowohl zur Energie- und Wasserversorgung, alsauch zur Abwasser- und Müllentsorgung für Mensch und Tier genutzt. Auch das abfall- und geruchsintensives Gewerbe, wie Schlachter, Färber und Gerber, wurden entlang der Stadtbäche angesiedelt. Viele Jahrhunderte lang war das Stadtleben von schlechten Gerüchen durch mangelnde Hygiene geprägt. Im 17. Jahrhundert war man davon überzeugt, dass Krankheiten durch giftige Gase verursacht werden, welche durch den verunreinigten Boden austreten. Dies hatte zur Folge, dass die Stadtbäche ausgekehrt, die Fäkalien wegtransportiert und an den Stadtrand verbracht wurden. Dort konnten sie von Bauern als Düngemittel für ihre Felder gekauft werden. Aufgrund dieser Entsorgungsmethoden war der Gestank und die hygienischen Verhältnisse in den Städten wohl nahezu unerträglich. Die natürliche Versickerung der Abwässer führte zur Verunreinigung des Grundwassers, das zu dieser Zeit als Trinkwasser diente. Die Verunreinigung des über Brunnen gewonnenen Trinkwassers hatte den Ausbruch von Krankheiten und Seuchen zur Folge, die zeitweise sogar Zusammenbrüche des Marktes verursachten. Ein weiteres Problem war die Hygiene bei Lebensmitteln, insbesondere Fleisch. Mit Beginn der Gewerbefreiheit und Liberalisierung des Fleischmarktes im 19. Jahrhundert ließ die Fleischqualität enorm nach. Die hygienischen Verhältnisse wurden dadurch teilweise untragbar. Mit zunehmender Größe und Einwohnerzahl der Stadt wurde dies immer mehr zum Problem. Für ein weiteres Wachstum der Stadt und Wirtschaft mussten neue Ver- und Entsorgungssysteme aufgebaut werden. Zu diesen Systemen zählten die Trinkwasserversorgung, die Kanalisation, die Müllentsorgung ebenso, wie zentrale Schlachteinrichtungen.

1.2 Hygienemaßnahmen

Im Jahr 1806 wurde Bayern zum Königreich erhoben, wodurch der Entwicklungsdruck auf München als Landeshauptstadt zunahm. Der kleine Marktplatz München wurde zur Königsstadt, Handels- und Industriemetropole.1 Die Festungseinrichtungen, die im 17. Jahrhundert während des Dreißig Jährigen Krieges verschärft wurden, wurden abgebaut. Durch den Wegfall von Mauer und Graben wurde München eine offene Stadt.2 Während die Stadt um 1800 nur knapp 50.000 Einwohner1 maß, hatte sich die Zahl der Einwohner um 1871 mehr als verdreifacht. Zur Jahrhundertwende um 1900 waren es bereits 500.000 Einwohner.3 Durch die aufkommende Industriealisierung, das rasante Wachstum der Bevölkerung und der Wirtschaft, entstanden dichte Arbeiterviertel, wodurch sich die hygienischen Bedingungen weiter verschlechterten. Es gab kaum sauberes Trinkwasser und die Ausscheidungen von Menschen und Tieren verunreinigten die Stadtbäche. Cholera und Typhus führten dazu, dass Städte als „Seuchenherde“ gesehen wurden.

Max von Pettenkofer, ein Arzt und Apotheker, begann mit der Erforschung von Cholera. Obwohl seine Annahme, dass alles auf giftige Gase aus dem Boden zurückzuführen sei, von Robert Kochs Infektionstheorie widerlegt wurde, dienten seine Ansätze als wichtiger Auslöser für Fortschritte im Bereich der Stadthygiene. Der Wunsch nach systematischer Entwässerung und sauberem Wasser führte zum Sanierungsprogramm von 1874. Dieses beinhaltete Maßnahmen zur Reinhaltung des Bodens, zur Trinkwasserversorgung und zur Abwasser- und Abfallentsorgung. Durch die Erschließung der Thalkirchner Grundwasserquellen sollte die Max- und Ludwigvorstadt mit sauberem Wasser versorgt und somit die Trinkwassersituation verbessert werden. Außerdem wurde ein stadtweites Kanalnetz geplant.1

Um den zunehmenden Haus- und Privatschlachtungen unter schlechten hygienischen Bedingungen entgegenzuwirken, wurde schließlich ein zentraler Vieh- und Schlachthof nach den Plänen des Stadtbaurates Arnold von Zenetti gebaut. Dessen Anlagen befanden sich zum Zeitpunkt des Baus außerhalb der Stadt und wurden später durch die weitere Stadtentwicklung umschlossen.1

ENTWICKLUNG DER STADT MÜNCHEN (v.l.) 1812-1860-1935-1988_WELTE_NINA_2020

Tabelle 1: Stadtentwicklung Münchens

In den folgenden Abbildungen ist die Entwicklung der Stadt München zu erkennen. Der Bau des zentralen Vieh- und Schlachthofes auf dem Sendlinger Unterfeld begünstigt die Ausdehnung der Stadt München entlang der Isar in den Süden. (vgl. auch STÄDTEBAULICHES UMFELD - STÄDTEBAU UND ARCHITEKTUR)

| 1858 | 1888 | 1912 |

|---|---|---|

VOR BAU DES VIEH- UND SCHLACHTHOFS _SCHNITZENBAUMER_MARTHA_2020 auf Basis von WENNG_GUSTAV_1858 in DIGITALE SAMMLUNG DER BAYRISCHEN STAATSBIBLIOTHEK_O.J. | NACH BAU DES VIEH- UND SCHLACHTHOFS _SCHNITZENBAUMER_MARTHA_2020 auf Basis von WENNG_GUSTAV_1888 in DIGITALE SAMMLUNG DER BAYRISCHEN STAATSBIBLIOTHEK_O.J. | MÜNCHEN VERSCHLUCKT VIEH- UND SCHLACHTHOF _SCHNITZENBAUMER_MARTHA_2020 auf Basis von O. URHEBER_1912 in DIGITALE SAMMLUNG DER BAYRISCHEN STAATSBIBLIOTHEK_O.J. |

2. Historische Entwicklung des Schlachtgewerbes in München

2.1 Entstehung der oberen und unteren Fleischbank

Vor Errichtung einer Gesamtanstalt in Form einer Fleischbank (Metzgerei), in der sowohl geschlachtet als auch die dadurch entstandene Ware vertrieben wurde, waren Schlachtung und Verkauf getrennt. Nachdem von Kaiser Ludwig VI. von Bayern 1317 der Verkauf von Schachtware auf den Marienplatz verboten wurde, wurde der nahgelegene Viktualienmarkt als neuer Verkaufsort genutzt. Am Fuße des Petersbergels, neben dem alten Rathaus4, wurde 1427 das steinerne Gebäude der "Unteren Fleischbank" samt Schlachthaus erbaut. Innerhalb dieses Gebäudes konnte die Metzgerszunft gegen Gebühren sowohl Schlachten als auch Verkaufen. Durch zunehmende Spezialisierung trennte sich die Metzgerszunft in Alt- und Jungmetzger, wobei sich die Altmetzger auf Ochsen und Schweine, die Jungmetzger vorwiegend auf Kälber, Schafe und Schweine fokussierten. Die Errichtung einer weiteren Metzgerei wurde somit notwendig. Die "Obere Fleischbank" wurde vor 1555 (ein genaues Jahr konnte nicht ermittelt werden)5 am Färbergraben errichtet.6

EINGANG ZUR UNTEREN FLEISCHBANK_SCHNITZENBAUMER_MARTHA_2020 auf Basis von SCHATTENHOFER_MICHAEL_1972 in GESCHICHTSWERKSTATT_2014A (Schattenhofer, Michael (1972): Das Alte Rathaus in München, München in GeschichtsWerkstatt Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (2014a): Ausstellung 2014: Schlacht- und Viehhof, München)

2.2 Freibänke und Hinterhofschlachtungen

Zur Versorgung der wachsenden Stadt mit Fleisch- und Wurstwaren errichtete man 1764 die erste Freibank am Kosttor, sowie 1798 eine zweite am Hofgraben und die Freibank am Einlasstor. Letztere verlegte man später an den Viktualienmarkt. Innerhalb dieser Freibänke konnte jeder Vieheigentümer schlachten und das Fleisch gegen Preisdrosselung verkaufen. Somit konnten Tiere, die aufgrund von Unfällen o.Ä. einer Notschlachtung unterzogen werden mussten, ebenfalls verwertet werden. Stadterweiterungen und -verschönerungen zwangen die Freibank am Hofgraben zur Schließung. Das führte zur Zerstreuung der Freibankmetzger in die Vorstädte und zur Trennung in Vorstadt- und Stadtmetzger. Neben den Alt-, Jung-, Stadt- und Vorstadtmetzgern hatten in München auch Wirte, Köche, sowie Wein- und Bierwirte eine Schlachtbefugnis, um den eigenen Betrieb mit tierischen Fleischprodukten zu versorgen. Die unkontrollierten Schlachtungen, welche meist im Hinterhof stattfanden, führten im 19. Jahrhundert zu hygienischen Missständen in München.6

2.3 Beschluss des Schlachtzwangs

Da nur Alt- und Jungmetzger unter behördlicher Aufsicht standen, konnten durch unkontrollierte Schlachtung in Hinterhöfen ohne Fleischbeschau der Befall mit verschiedene Krankheitserregern wie Trichinen, Finnen oder Milzbrand nicht ausgeschlossen werden. Weiter wurde durch Viehtrieb innerhalb der Stadt nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern durch anfallende Exkremente und Schlachtabfälle, auch die Sauberkeit und Hygiene der Stadt bedroht. Die Stadt unternahm zahlreiche Versuche die nicht unter behördlicher Aufsicht stattfindenden Schlachtungen zu unterbinden. Nachdem unter anderem das Einstellen freier Fleischbeschauer keinerlei Wirkung zeigte, wurde am 14.01.1871 der allgemeine Schlachtzwang verkündet. Dieser untersagte das Schlachten außerhalb behördlich kontrollierter Schlachtstätten, auch für Wirte zur Versorgung des eigenen Betriebs. Um den Schlachtzwang leichter durchsetzen zu können, wurde die Idee eines zentralen Schlachthofes geboren.6

3. Der Vieh- und Schlachthof in München

Um die Versorgung mit gesundem Fleich und somit die Stadthygiene zu verbessern, eröffnete 1878 der Münchener Vieh- und Schlachthof nach den Plänen des Stadtbaurates Arnold Zenetti. Damals befand sich das Areal noch vor den Toren der Stadt. Im Laufe der Zeit veränderte sich der Gebäudebestand auf dem Gelände, was unter anderem auf das hohe Viehaufkommen zurückzuführen ist. Auf Erweiterungen und Neubauten folgten Umbauten, Stilllegungen und Abrisse bis zur Schließung des Viehhofes im Jahr 2007. Der Schlachthof hingegen ist bis heute in Betrieb.

RESTAURATIONSGEBÄUDE DES SCHLACHTHOFES_O.URHEBER_O.J. in GESCHICHTSWERKSTATT_2014 (o.Urheber (o.J.) in Geschichtswerkstatt Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (2014): Vieh- und Schlachthof München. Kalendar 2015, Franz Schirmeier Verlag.)

3.1 Standortwahl

Die Fertigstellung der Eisenbahnverbindung München Ostbahnhof - Braunau, sowie des Südbahnhofs 18717, bestärkten den Entschluss, den Zentralschlachthof in der Nähe des 1825 gebauten Münchener Schlachtviehmarktes zu planen. Am 24.07.1872 wurde die Standortwahl am Areal der Thalkirchenerstraße (Südbahnhof) offiziell bestätigt. Maßgebend hierfür war die Lage des Areals unmittelbar an der Bahn, die optimale Grund- und Hochwasserbeschaffenheit durch ein höher gelegenes Terrain, der allgemein gute Zugang zu Wasser, sowie die Möglichkeit zur späteren Erweiterung des Zentralschlachthofes. Im selben Jahr erwarb die Stadt München das gesamte Gebiet zwischen Kapuzinerstraße im Norden, Thalkirchenerstraße im Osten, der Gleise im Süden und der Tumblingerstraße im Westen.6

3.2 Vorbilder

Um einen für alle Parteien optimalen Schlachthof zu planen, wurde ein Gremium mit Personen aus verschiedenen Fachbereichen zusammengestellt. Unter anderem wirkten ein Metzgermeister, ein Tierarzt, ein Gastwirt und ein Rechtsgelehrter mit dem damaligen Stadtbaurat Arnold Zenetti zusammen und veröffentlichten im Jahr 1875 den Entwurf des neuen Vieh- Schlachthofs. Vor der Planung besuchten alle Mitwirkenden zahlreiche, gut funktionierende Schlachthöfe in ganz Europa, um sich inspirieren zu lassen. Neben Schlachthäusern in Deutschland, wie Stuttgart, Berlin oder Dresden, suchten sie auch welche in Mailand, Genua, Turin, Genf, Zürich und Wien auf und kreierten aus den besten Ideen und Umsetzungen dieser Schlachtanstalten einen Idealplan für den Vieh- und Schlachthof in München. Nachdem am 13.10.1875 den Plänen die Genehmigung erteilt wurde, begannen am 10.03.1876 die Bauarbeiten.6

3.3 Anlage und Abläufe

3.3.1 Aufbau und Architektur

Am 31.08.1878, nach Abschluss aller Bauarbeiten, wurde der Vieh- und Schlachthof München eröffnet. Die Gesamtanstalt setzte sich aus zwei eigenständigen Teilen zusammen. Zum einen gab es den Viehhof, auf den die Tiere angeliefert und zumeist lebend gehandelt wurden, zum anderen den Schlachthof, auf dem die Tiere geschlachtet und verwertet wurden. Die beiden Anstalten waren durch eine 29 m breite Straße voneinander getrennt. Die Einfahrten lagen sich direkt gegenüber. Die Gesamtfläche beider Anlagen betrug 101.059 m2 und lag auf 523,087m ü. NN. "Dagegen hat die Eisenbahn des Südbahnhofes ein Niveau von 524,500 Meter, so dass die Höhen-Differenz 1,42 Meter beträgt." (ZENETTI_ARNOLD_1880). Um diese Höhendifferenz auszugleichen wurde eine 22m breite Rampe mit einer Gesamthöhe von 2,5m und einer Steigung von ca. 11% errichtet. Die Gestaltung aller auf der Gesamtanstalt erbauten Gebäude ist zweckmäßig und wies nur in Teilen (bei Wohn- und Verwaltungsgebäuden) dekorative architektonische Ausstattung auf. Die Außenfassade aller Gebäude wurde aus Backstein mit vorgeblendetem Sockel aus Granit und Gesimsen aus abbacher bzw. schwäbischhaller Sandstein gestaltet. 6

VIEH- UND SCHLACHTHOF_SCHNITZENBAUMER_MARTHA_2020 auf Basis von MARKTHALLEN_MÜNCHEN_1927 in GESCHICHTSWERKSTATT_2014 (Markthallen München (um1958) in Geschichtswerkstatt Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (2014): Vieh- und Schlachthof München. Kalendar 2015, Franz Schirmeier Verlag.)

ORIENTIERUNGSPLAN_SCHNITZENBAUMER_MARTHA_2020 auf Basis von MEGGENDORFER_LOTHAR_O.J. in ZENETTI_ARNOLD_1880

LAGEPLAN VIEH- UND SCHLACHTHOF 1928_WELTE_NINA_2020 auf Basis von _OPEL_FERDINAND_1928 in GESCHICHTSWERKSTATT_2014A (Opel, Ferdinand (1928): Der städtische Schlacht- und Viehhof in München. (Festschrift zum fünfzigjährigen Bestand), Deukula, München in GeschichtsWerkstatt Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (2014a): Ausstellung 2014: Schlacht- und Viehhof, München)

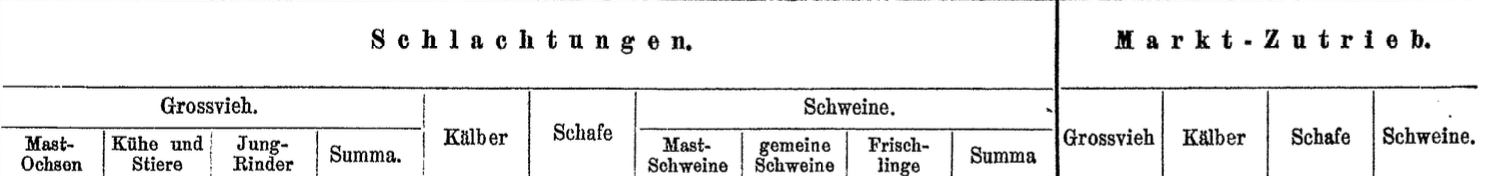

ÜBERSICHT GEHANDELTE UND ZU SCHLACHTENDE TIERARTEN AUF DEM VIEH- UND SCHLACHTHOF MÜNCHEN 1877_ZENETTI_ARNOLD_1880

3.3.2 Viehhof

Die Anlage des Viehhofs (46.117,92 m2 mit 3.621,78 m2 des Restaurationsgebäudes) war mit einer ca. 2,5 m hohen Mauer aus Backstein umgeben, welche nur an den Einfahrten unterbrochen und mit Eisengittertoren ausgestattet war. Vor Errichtung der Gesamtanstalt wurden die zum Verkauf auf den Münchener Schlachtviehmarkt vorgesehenen Tiere in Privatstallungen bzw. Wirtshausstallungen untergebracht. Mit dem Neubau der Anlage sollte die Unterbringung direkt auf dem Gelände möglich sein. Dazu wurde das System der Dresdner Markthallen aufgegriffen.6

LAGEPLAN VIEHHOF_SCHNITZENBAUMER_MARTHA_2020 auf Basis von ZENETTI_ARNOLD_1880

Gebaut wurden mehrere Verkaufs-Markthallen, welche zu unterscheiden waren in Markthallen für Großvieh, Kleinvieh, lebende/ geschlachtete Kälber und Schweine. Weiterhin baute man ein Zentralwaagen-Gebäude, zwei Pferdestallungen und Remisen, Düngerstätten, eine Trenkküche für die lebend zu verkaufenden Kälber und eine Waschküche. 6

Auf dem Gelände des Viehhofs befand sich außerdem das Restaurationsgebäude, in dem auch Zahlgeschäfte erledigt wurden. Im Obergeschoss richtete man Wohnungen und Zimmer ein.

MARKTHALLE FÜR GROßVIEH_MARKTHALLEN_MÜNCHEN_UM1958 in GESCHICHTSWERKSTATT_2014 (Markthallen München (um1958) in Geschichtswerkstatt Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (2014): Vieh- und Schlachthof München. Kalendar 2015, Franz Schirmeier Verlag.)

3.3.3 Schlachthof

Ebenso wie das Viehhofareal wurde das Schlachthofgelände von einer 2,5m hohen Mauer aus Backstein umgeben und nur für Einfahrten mit Eisengittertoren unterbrochen. Auf dem Gelände befanden sich diverse Verwaltungsgebäude mit Büros und Wohnungen für Angestellte, zwei Reservestallungen und insgesamt sechs parallel zueinander stehende Schlachthallen. Drei davon waren zum Schlachten von Groß-, zwei zum Schlachten von Kleinvieh, sowie eine weitere Halle zum Schlachten von Schweinen gedacht. Diese wurde nötig, da ein zusätzlicher Brühkessel zur Schlachtung vorgesehen war. Zur Verringerung von "sanitätswidrigen" Vorkommnissen während des Schlachtens und zur leichteren Kontrolle der Metzger, wurde kein Zellensystem innerhalb der Hallen, sondern ein Großhallen-System vorgesehen. Der Aufbau in den Schlachthallen wurde dem in Stuttgart und Mailand nachempfunden. Hier waren die Hallen je in zwei Abteilungen, die durch einen Mittelgang erschlossen sind, geteilt. 6

LAGEPLAN SCHLACHTHOF_SCHNITZENBAUMER_MARTHA_2020 auf Basis von ZENETTI_ARNOLD_1880

Weiter gab es auf dem Gelände eine "Sanität", welche zur Schlachtung von kranken Tieren diente. Der Umstand, dass sich keine vom kranken Vieh eingeschleppten Seuchen in den umliegenden Gebäuden ausbreiten sollte, verlangte eine isolierte Lage der Sanität. Diese wurde durch eine eigene Einfriedung samt eigenem Zugang von der Thalkirchenerstraße gewährleistet. Angrenzend an die Sanität waren Räume für Blut, Unschlitt (Eingeweidefett/ Talg von Paarhufern) und Häute anzutreffen, sowie ein "Düngerhaus". In diesem wurden Verdauungsrückstände aus den Eingeweiden gewaschen und aufbereitet. Daran anschließend befand sich die Kuttelei, in der die zuvor ausgewaschenen Eingeweide gebracht und weiter verarbeitet wurden.6

BETRIEB AM SCHLACHTHOF_OPEL_FERDINAND_1928 in GESCHICHTSWERKSTATT_2014A (Opel, Ferdinand (1928): Der städtische Schlacht- und Viehhof in München. (Festschrift zum fünfzigjährigen Bestand), Deukula, München in GeschichtsWerkstatt Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (2014a): Ausstellung 2014: Schlacht- und Viehhof, München)

Zum Zweck, der Bevölkerung hygienisch einwandfreies Fleisch zu liefern, wurde auf dem neuen Schlachthof streng kontrolliert. Nicht nur die tierärztliche Überwachung des noch lebenden Viehs, auch regelmäßige Kontrollen des Fleischs in Form einer Fleischbeschau sollten die Ausbreitung von Seuchen und Krankheiten verhindern. 7

FLEISCHBESCHAU_MARKTHALLEN_MÜNCHEN_1928_GESCHICHTSWERKSTATT_2014 (Markthallen München (1928) in Geschichtswerkstatt Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (2014): Vieh- und Schlachthof München. Kalendar 2015, Franz Schirmeier Verlag.)

3.3.4 Abläufe auf dem Vieh- und Schlachthof

Zumeist wurde das Schlachtvieh per Eisenbahn angeliefert. Im Süden des Geländes wurden die Tiere über eine 20m breiten und 200m langen Rampenanlage aus den Waggons entladen, nach Art getrennt und schließlich in die Verkaufshallen getrieben. Bereits bei der Entladung wurden erste tierärztliche Untersuchungen durchgeführt, um Seucheneintrag in die Analage zu verhindern. Auslandslieferungen wurden über eine gesonderte Auslandsvieh-Rampe entladen und getrennt vom Inlandsvieh untersucht. Die Schweine leitete man durch einen unterirdischen Treibgang Richtung Schlachtung, während Großvieh direkt über die Schlachthausstraße (heute Zenettistraße) vom Viehhof zum Schlachthof getrieben wurde.7

AUSLADERAMPE AN DEN GLEISEN IM SÜDEN DES AREALS_SCHNITZENBAUMER_MARTHA_2020 auf Basis von HÄUTLE_CHRISTIAN_1953 in GESCHICHTSWERKSTATT_2014 (Häutle, Christian (1953): 75 Jahre Schlacht- und Viehhof München: 1878–1953. Städt. Veterinärdirektion München in GeschichtsWerkstatt Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (2014): Ausstellung 2014: Schlacht- und Viehhof, München)

In den für die jeweilige Tierart vorgesehenen Schlachthallen wurde das Vieh getötet und zerlegt. Schlachtabfälle wie Blut, Haut und Unschlitt wurden in eigens dafür angedachten Räumen unter der Sanität im Westen des Schlachtareals weiterverarbeitet. Eingeweide wurden in Karren verladen und in das Düngerhaus gebracht, wo sie von Verdauungsrückstände gereinigt wurden,6 welche in Düngerpressen verarbeitet wurden.8 Die gesäuberten Eingeweide brachte man in die mit einem Dampfkessel ausgestattete Kuttelei, um sie dort durch Brühen weiterzuverarbeiten. 6

Fast alle auf dem Viehhof verkauften Tiere kamen weiter in den Schlachthof.8 Die hier erzeugte Ware wurde hauptsächlich in den umliegenden Metzgereien in München weiterverarbeitet und vertrieben. Viele Schlachthof-Zulieferbetriebe wie Zerlegefirmen, Talgschmelzereien, Fett- und Hautverwertung und Messerschleifereien siedelten sich im Laufe der Zeit in und um den Schlachthof an.7

ABLAUF VIEH- UND SCHLACHTHOF_SCHNITZENBAUMER_MARTHA_2020

3.3.5 Rossmarkt

Seit 1876 fand auf dem Vieh- und Schlachthofareal der Münchener Pferdemarkt (Rossmarkt) statt. Neben dem Handel mit Pferden zur Zucht bzw. als Arbeits- und Reittiere, wurden die Tiere auch zur Schlachtung verkauft. Ab 1926 fand der Rossmarkt in der Schmellerhalle westlich des Viehhofs statt.6 Nachdem die Stadt München 1972 das Schmellergelände verkaufte, zog der Münchener Pferdemarkt auf das Viehhof-Gelände in eine der ehemaligen Markthallen für Großvieh um. 9 Nach Privatisierung der Rinder- und Schweineschlachtung wurde am 01.04.2004 der Schlachthof München in den Eigenbetrieb überführt und der Viehmarkt für Schlachtvieh geschlossen. Im Dezember 2006 wurde der Rossmarkt nach Miesbach verlegt und anschließend, am 01.Januar 2007 der Viehhof offiziell stillgelegt.10

ROSSMARKT 1912_HÄUTLE_CHRISTIAN_1953 in GESCHICHTSWERKSTATT_2014 (Haeutle, Christian (1953): 75 Jahre Schlacht- und Viehhof München: 1878–1953. Städt. Veterinärdirektion München in GeschichtsWerkstatt Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (2014): Ausstellung 2014: Schlacht- und Viehhof, München)

3.4 Der Vieh- und Schlachthof im Wandel

3.4.1 Architektonische Veränderungen auf dem Gesamtareal

Der historische Bauplan von Arnold Zenetti von 1877, stammt aus der ersten Bauphase (1876-1878) und zeigt die ursprünglich von Zenetti geplanten Gebäude. Diese mussten stetig um- und ausgebaut werden, um sowohl den technischen Fortschritten als auch dem wachsenden Aufkommen gerecht zu werden. Zwischen der Eröffnung und der Jahrhundertwende erhöhte sich das dort gehandelte Vieh von 300.000 auf 600.000. Im Jahr 1914 vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs waren es bereits mehr als 800.000 Tiere. In der zweiten Bauphase (1904-1914) entstanden deswegen neue Schlachthallen und Stallungen sowohl auf dem Schlacht- als auch auf dem Viehhof. Wichtig war hier die Trennung von Auslands- und Inlandsvieh zur Vermeidung der Seuchenverbreitung. Auch in der dritten Bauphase (1919-1939), die auf dem Plan von 1928 festgehalten ist, hat es einige Erneuerungen gegeben. Hierzu zählt beispielsweise der Ausbau der Markthalle für Großvieh. Die Kühlhallen, die neue Kuttelei in der Nähe der Kühlhallen, sowie die Sanität mit Seuchenhof wurden ausgebaut. Außerdem entstand auf dem Schlachthof, ein Wohngebäude.7 Außerdem wurden im Jahr 1928 ungefähr drei Viertel des Viehs über Schienenweg angeliefert8, während es 1953 nur noch die Hälfte des Viehs war. Durch die Zunahme des Kraftwagenverkehrs mussten diverse Vorkehrungen getroffen werden, wie unter anderem Reinigungseinrichtungen.9 Durch die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg wurden ca. 65% der Strukturen auf dem Vieh- und Schlachthof zerstört. Diese erhielten teilweise in der vierten Bauphase (1945-1958) wieder ihre ursprüngliche Erscheinungsform.10 Zerstört wurden das Glasdach der Großviehmarkthalle, große Teile der Schweinemarkthalle, das Bankgebäude des Viehhofes und einige Dächer der anderen Markthallen.13

Verschiedene Faktoren, wie die Sanierung der Schweineschlachtung (1987/1989) und der Großviehschlachtung (1990/1992), wirkten sich auf die fünfte Bauphase aus.14 1994 wurde entschieden, dass nur der Schlachthof am Standort bleibt. Dafür war eine technische und hygienische Modernisierung notwendig. 15 Bedingt durch die Weiterführung des Schlacht- und die Stilllegung des Viehhofs wurden in der sechsten Bauphase lediglich am Schlachthof Neubauten durchgeführt. Auf dem Viehhofgelände wurde 2008 mit dem Abbau der Großviehmarkthalle begonnen.16

KRAFTWAGENZUFUHR DER TIERE AM MARKTVORTAG_O.URHEBER_1953 (Haeutle, Christian (1953): 75 Jahre Schlacht- und Viehhof München: 1878–1953. Städt. Veterinärdirektion München)

Tabelle 2: Entwicklung der Gebäude auf dem Vieh- und Schlachthof

| Jahr | historische Gebäudeumrisse | Veränderung des Viehhofs | Veränderung des Schlachthofs |

|---|---|---|---|

1877 | Bau der Markthallen Bau der Stallungen Bau der Restauration Bau des Waagegebäudes | Bau von Schlachthallen Bau von Stallungen Bau von Remisen Bau der Kuttelei Bau von Sanität Bau von Düngerhaus Bau von Torwarthaus Bau der Verwaltungsgebäude | |

| 1902 | BAUPHASE 2_WELTE_NINA_2020 auf Basis von LANDESAMT FÜR DIGITALISIERUNG, BREITBAND UND VERMESSUNG_2020 | Bau Reservestallungen | Ausbau der Schlachthallen Bau der Kuttelei Bau der Auslandsviehstallungen Bau von Reservestallungen Bau von Kühlhallengebäude |

| 1928 | BAUPHASE 3-2_WELTE_NINA_2020 auf Basis von _OPEL_FERDINAND_1928 in GESCHICHTSWERKSTATT_2014A (Opel, Ferdinand (1928): Der städtische Schlacht- und Viehhof in München. (Festschrift zum fünfzigjährigen Bestand), Deukula, München in GeschichtsWerkstatt Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (2014a): Ausstellung 2014: Schlacht- und Viehhof, München) | Ausbau der Großviehstallung Ausbau der Großviehmarkthalle Bau von Bürogebäuden Markthalle für Schafe und Schweine wird vergrößert | Ausbau der Stallungen und der Markthalle für Auslandsgroßvieh Ausbau der Sanitätsanstalt mit Seuchenhof Ausbau der Schlachthallen Ausbau der Reservestallungen Ausbau der Kuttelei Bau von Werkstätten, Wohngebäuden und Lagerschuppen (Quelle: Kartenvergleich) |

| 1945 | BAUPHASE 3-2_WELTE_NINA_2020 auf Basis von STÖLZL_MARINA_2016 | große Teile des Viehhofs wurden beschädigt, beispielsweise die Markthallen für Großvieh, Kälber, Schweine und Schafe und die Gaststätte | große Teile des Schlachthofs wurden beschädigt, beispielsweise die Schlachthallen und die Stallungen |

| 1953 | BAUPHASE 4_WELTE_NINA_2020 auf Basis von STÖLZL_MARINA_2016 | Wiederaufbau (→ mit technischen Neuerungen) Wiederaufbau der zerstörten Markthallen für Großvieh, Kälber, Schweine und Schafe und Auslandsvieh Wiederaufbau der zerstörten Stallungen für Großvieh Wiederaufbau der zerstörten Bürogebäude und der Gaststätte | Wiederaufbau (→ mit technischen Neuerungen) Wiederaufbau der zerstörten Stallungen Wiederaufbau der zerstörten Schlachthallen Wiederaufbau des zerstörten Sanitäts mit Seuchenhof Wiederaufbau der zerstörten Bürogebäude Wiederaufbau von Kassen- und Torwartgebäude |

| 1990 | BAUPHASE 5_WELTE_NINA _2020 auf Basis von LANDESAMT FÜR DIGITALISIERUNG, BREITBAND UND VERMESSUNG_2020 | Ausbau der Markthallen für Schweine | technische Modernisierung Erneuerung und Umbau der Schlachthallen Kühlhallengebäude fällt weg |

| 2010 | BAUPHASE 6_WELTE_NINA_2020 auf Basis von LANDESAMT FÜR DIGITALISIERUNG, BREITBAND UND VERMESSUNG_2020 | Viehhof zu diesem Zeitpunkt schon stillgelegt Markthalle für Großvieh fällt weg | Bau des Fleischmarkts |

3.4.2 Denkmalgeschützte Gebäude

Auf dem Vieh- und Schlachthofgelände stehen heute zwölf Gebäude unter Denkmalschutz. Jedes dieser Gebäude wurde in einer der drei Bebauungsphasen zwischen 1876 und 1925 erbaut.

Die noch erhaltenen Rohbacksteinbauten aus der ersten Bauphase (1876 bis 1878) wurden von Arnold Zenetti geplant. Hierzu zählen, auf dem Schlachthofareal, die ehemalige Kleinviehschlachthalle (3 – Zenettistraße 10), das eingeschossige Torwärterhaus (4 – Zenettistraße 8) und das zweigeschossige ehemalige Verwaltungsgebäude (5 – Zenettistraße 12). Auf dem Viehhof sind neben der ehemaligen Restauration (6 – Zenettistraße 9), welche heute eine Gaststätte ist, Teile der originalen, den Vieh- und Schlachthof umgebenden Backsteinmauer (7 – Thalkirchner Straße 110, Tumblingerstraße 29, Zenettistraße 13)) erhalten. Die zwei originalen Eckbauten der ehemaligen Großvieh-Winterstallung (11 – Tumblingerstraße 27, 29) wurden 1925 in der dritten Bauphase erweitert.17

Die zweite Bauphase erfolgte von 1904 bis 1914 durch die Architekten Adolf Schwiening und Richard Schachner. Die vor allem im Heimatstil gehaltenen Rohbacksteinbauten befinden sich mit Ausnahme der von 1912 bis 1913 erbauten Schweineschlachthalle samt städtischen Brause- und Wannenbad (1 – Thalkirchner Straße 96, 98, 100, Zenettistraße 10c), auf Seiten des Viehhofs. Die 1909 errichtete ehemalige Wartehalle, später Büro- und Kassengebäude (8 – Zenettistraße 13) und das ehemalige Eisenbahntorgebäude von 1904 (13 – Thalkirchner Straße 112) sind in ihrer Originalform erhalten. Die von 1913 bis 1914 errichtete dreigeschossige Viehmarktbank (9 – Zenettistraße 15, 17, 19) wurde 1952 (in der vierten Bauphase nach den Zerstörungen im zweiten Weltkrieg) aufgestockt.17

Das aus der dritten Bauphase von 1919 bis zu Beginn des zweiten Weltkriegs stammende Schlachthaus der Sanität (2 – Zenettistraße 10e) ist das einzige aus dieser Zeit erhaltene Gebäude auf dem Schlachthofareal. Ebenfalls um 1925 wurde das dreigeschossige Bürogebäude des Viehhofes (10 – Zenettistraße 21) und das ehemalige Kanalwärterbetriebs- und Wohnhaus (12 – Thalkirchner Straße 110) auf dem Gelände des Viehhofs erbaut. Alle Gebäude aus der dritten Bauphase können dem barockisierenden Heimatstil zugeordnet werden.17 (vgl. auch STÄDTEBAULICHES UMFELD - AUFENTHALTS- UND IDENTITÄTSSTIFTENDE ORTE - DIE EINSCHÄTZUNG EINES BEWOHNERS)

DENKMALGESCHÜTZTE GEBÄUDE_WELTE_NINA_2020 auf Basis von BAYRISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE_2007 in BAYRISCHES LANDESAMT FÜR DIGITALISIERUNG, BREITBAND UND VERMESSUNG_2020

Quellen

Abfallwirtschaftsbetrieb München (Hrsg.) (2011): 120 Jahre Abfallwirtschaft in München. Von der Städtischen Hausunratanstalt zum Abfallwirtschaftsbetrieb München. München, https://www.awm-muenchen.de/fileadmin/PDF-Dokumente/awm/Broschuere_120JahreAbfallwirtschaft.pdf

- Scholz, Freimut (2008): Stadt. Bau. Plan - 850 Jahre Stadtentwicklung München. i. A. v. Landeshauptstadt München. München, https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Stadtentwicklung/stadt-bau-plan/sbp_phase_1.html

Landeshauptstadt München (Hrsg.) (2020): Historische Stadtentwicklung. München, https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Wasser_und_Boden/Historische_Stadtentwicklung.html

Walter, Uli (2013): Der Umbau der Münchener Altstadt (1871–1914). Magisterarbeit Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften. Department Kunstwissenschaften. Ludwig-Maximilians-Universität München, https://epub.ub.uni-muenchen.de/14340/7/uli_walter_14340.pdf

- Huber, Alois (1819): München im Jahre 1819, München. Archiv: Bayrische Staatsbibliothek, S.54, https://books.google.de/books?id=EkxPAAAAcAAJ&pg=PA54&lpg=PA54&dq=obere+Fleischbank+Färbergraben+münchen&source=bl&ots=z0jH3g0EoR&sig=ACfU3U1s67roaZvs0iA9G4EbsMvF52JJ0g&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjp7qHf6bPpAhUKJMAKHYAOA3kQ6AEwAHoECAUQAQ#v=onepage&q=obere%20Fleischbank%20Färbergraben%20münchen&f=false

- Zenetti, A. (1880): Der Vieh- und Schlachthof in München. Im Auftrag der Stadtgemeinde in den Jahren 1876 bis 1878 erbaut durch den Stadtbaurath Arnold Zenetti, München; https://mediatum.ub.tum.de/doc/655717/655717.pdf

- Geschichtswerkstatt (Hrsg.) (2014): Schlacht- und Viehhof. Ausstellung 2014, https://www.dropbox.com/sh/w6pi2jdgcb0bqts/AACCNkw0pEDmXBcUHnf1JYT-a?dl=0&preview=Viehhof_Ausstellung_GeschichtsWerkstatt+Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt.pdf

- Opel, Ferdinand (1928): Der städtische Schlacht- und Viehhof in München. (Festschrift zum fünfzigjährigen Bestand), Deukula, München

- Häutle, Christian (1953): 75 Jahre Schlacht- und Viehhof München: 1878–1953. Städt. Veterinärdirektion München

- Geschichtswerkstatt (Hrsg.) (2014a): Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt Kalender 2015, https://www.dropbox.com/sh/w6pi2jdgcb0bqts/AACCNkw0pEDmXBcUHnf1JYT-a?dl=0&preview=GeschichtsWerkstatt_Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt_Kalender_Viehhof_2015.pdf

- Wikipedia (Hrsg.) (2020): Pferdemarkt (München), https://de.wikipedia.org/wiki/Pferdemarkt_(München)

- LinkFang.org (Hrsg.) (2019): Schlacht- und Viehhof München, https://de.linkfang.org/wiki/Schlachthof_München

- Canan-Aybüken, Aybar: Geschichte des Schlacht- und Viehhofes München, Diss., München 2005 in Stölzl, Marina (2016): Kulturschiene. Ein neues Kulturzentrum für München. Masterarbeit Technische Universität Graz. Institut für Architekturtechnologie. Graz, https://diglib.tugraz.at/download.php?id=5990d1c189db7&location=browse

- Schmitz, Martin (2020): Der städtische Schlacht- und Viehhof München feiert 125. Jahre Jubiläum in 2003 - seine Geschichte. München, https://www.ganz-muenchen.de/tourist/stadt/vieh_und_schlachthof/info.html)

- Referat für Stadtplanung und Bauordnung München (Hrsg.) (2009): Zukunftssicherung der Markthallen München auf dem Großmarktgelände sowie auf dem Schlacht- und Viehhofareal Standorterhaltung und -entwicklung. München, https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/1799980.pdf

- Stölzl, Marina (2016): Kulturschiene. Ein neues Kulturzentrum für München. Masterarbeit Technische Universität Graz. Institut für Architekturtechnologie. Graz, https://diglib.tugraz.at/download.php?id=5990d1c189db7&location=browse

- Bayrisches Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.) (2007): Kartierung der bekannten Baudenkmäler. München in Bayrisches Staatsministerium für Finanzen und der Heimat (Hrsg.) (2020): Geoportal Bayern. BayernAtlas. München, https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=pl_bau&bgLayer=atkis&E=689852.09&N=5333215.03&zoom=10.706666666666658&catalogNodes=1&layers=d0e7d4ea-62d8-46a0-a54a-09654530beed