Systematik:

Ordnung der Eudikotyledonen, Familie der Sapindacea (Strasburger 2008).

Kurz und bündig:

Aesculus hippocastanum ist die einzige europäische Vertreterin der Gattung Aesculus (Roloff 2010).

Sie hat einen hohen dekorativen und schattenspendenen Stellenwert. In der Forstwirtschaft ist sie jedoch kaum bedeutsam (Roloff 2010).

Gestalt und Gesamtbild:

Sie ist eine sommergrüne Laubbaumart die bis zu 200 Jahre alt und in der Regel bis zu 20m (unter günstigen Bedingen auch 30m) hoch werden kann (Bartels 1993, Roloff 2010).

Sie kann einen Stammdurchmesser (Brusthöhendurchmesser, BHD) von bis zu 1m erreichen (Roloff 2010).

Die Krone ist rundlich mit aufwärts gerichteten Ästen (Bartels 1993).

Der Stamm ist meistens recht kurz und oft drehwüchsig (Bartels 1993, Roloff 2010).

Blätter:

Aesculus hippocastanum gehört zu den Laubbäumen, die am frühesten austreiben (Bartels 1993).

Die Blätter sind fünf- bis siebenzählig gefingert und laufen an einem Punkt zusammen und gehen in den gemeinsamen Blattstiel über (Bartels 1993, Roloff 2010).

Die Blätter sind im oberen Drittel am breitesten und haben einen doppelt gesägten Blattrand (Bartels 1939, Roloff 2010).

Sie werden bis zu 20cm lang und bis zu 10cm breit. Das mittlere Blatt ist immer am größten (Roloff 2010).

Die Blattoberseite ist dunkelgrün (Roloff 2010), während die Blattunterseite eher hellgrün ist (Bartels 1993). Die Herbstfärbung ist intensiv gelb (Schütt 2002). Die Streu zersetzt sich sehr schnell (Kremer 2010).

Knospen:

Die Knospen sind bis zu 2 cm groß, rotbraun, glänzend und klebrig (Bartels 1993, Godet 2008, Roloff 2010).

Man unterscheidet die Endknospen, die größer und breit-kegelförmig sind, von den Seitenknospen, die kleiner und spitz-eiförmig sind (Bartels 1993, Roloff 2010).

Auffallend sind die großen Blattnarben unterhalb der Knospen. Diese sind ebenso sehr groß und herz- beziehungsweise hufeisenförmig.

Blüten und Blühzeitraum:

Aesculus hippocastanum beginnt im Alter von 10-15 Jahren erstmalig zu blühen (Bartels 1993). Sie blühen meist kurz nach dem Austrieb zwischen April und Mai (Bartels 1993, Roloff 2010). Die Blütenstände befinden sich am Triebende und bestehen aus vielen aufrechtstehenden Blüten (Bartels 1993, Roloff 2010). Die Blüten sind sowohl männlich, als auch weiblich oder zwittrig (Bartels 1993, Roloff 2010). Die einzelne Blüte besteht aus 5 Kelchblättern sowie 5 weißen, am Rande gewellten Kronblättern (Roloff 2010). Zwei der Kronblätter sind größer und haben mittig ein Saftmal das zunächst gelb, später dann rot verfärbt ist (Bartels 1993). Außerdem besitzt sie noch 7 Staubblätter sowie einen oberständigen Fruchtknoten (Roloff 2010). Die Bestäubung findet primär durch Hummeln, aber auch durch Bienen, statt (Bartels 1993, Roloff 2010).

Früchte und Samen:

Die Früchte werden von September bis Oktober reif (Roloff 2010).

Sie sind hellgrün, kugelig, fleischig weich und von außen mit Stacheln besetzt (Bartels 19939, Roloff 2010). Die Früchte werden bis zu 6cm groß (Roloff 2010).

Innen bilden sich bis zu 3 Fächer in denen sich die Samen befinden. Die Samen sind rund und teilweise einseitig abgeflacht. Die reifen Samen haben eine feste Schale und sind rotbraun bis dunkelbraun mit einem deutlich helleren runden „Nabelfleck“ (Bartels 1993, Roloff 2010).

Wenn die Früchte reif sind platzen sie auf und entlassen die Samen (Bartels 1993, Roloff 2010). Bei Aesculus hippocastanum ist die Keimung hypogäisch (Bartels 1993).

Rinde:

Bei jungen Bäumen glatt, hellolivbraun mit heraus gewölbten Lenticellen (Bartels 1993). Im Alter ist die Borke unregelmäßig rechteckig schuppig. Graubraun (Bartels 1993, Godet 2011).

Wurzelsystem:

Anfangs Pfahlwurzel, die sich später zurückbildet (Roloff 2010). Im Alter Flachwurzler mit Endomycorrhiza (Bartels 1993). Aufgrund ihres stark ausgebildeten Wurzelwerks ist sie nicht sturmwurfgefährdert (Roloff 2010).

Holz:

Reifholzbaum, das heißt Splint- und Kernholz sind farblich nicht unterscheidbar und das Kernholz ist wasserärmer als das umliegende Splintholz (Roloff 2010).

Zerstreutporiges Holz. Sehr regelmäßig und fein strukturiert, gelblich weiß und weich (Bartels 1993, Schütt 2002).

Verbreitung, Standort und Ökologie:

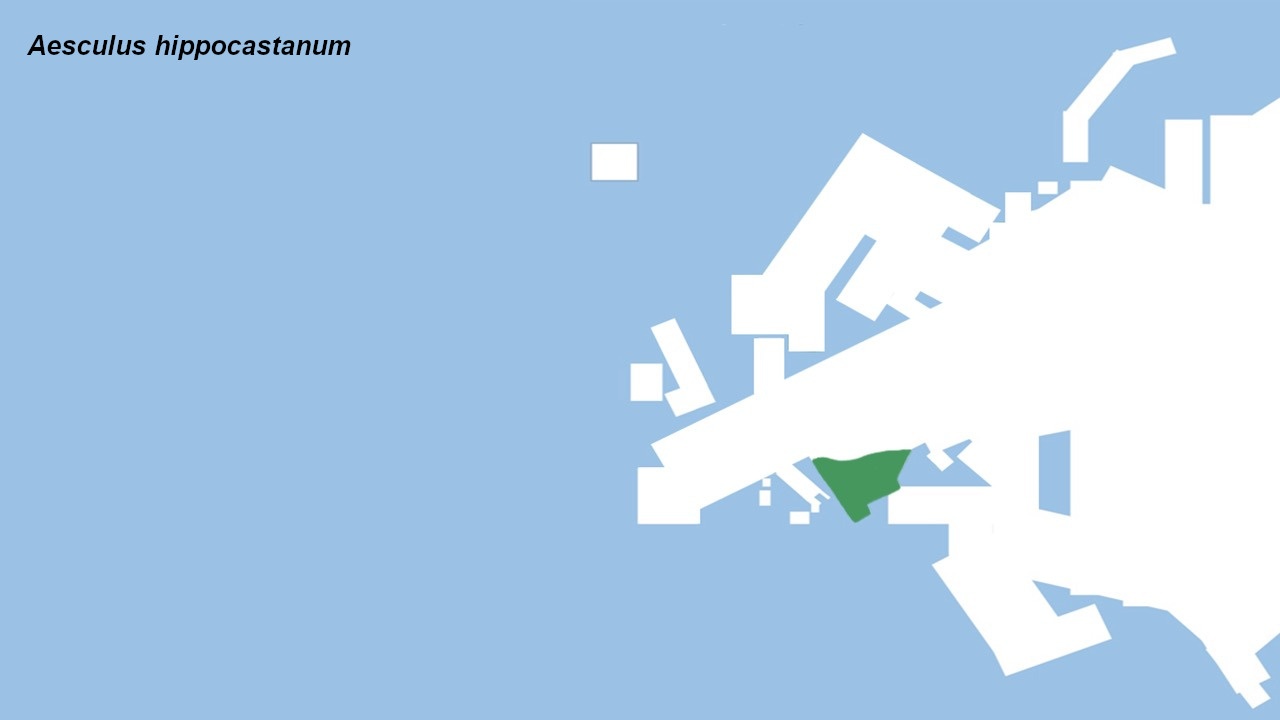

Sie ist beheimatet in Griechenland, Albanien, Mazedoninen und Bulgarien (Bartels 1993, Roloff 2010, Schütt 2002).

Aufgrund ihrer großen Beliebtheit als Schattenspender ist sie in ganz West- und Mitteleuropa eingebürgert.

Schattenbaumart (Bartels 1993).

Sie bevorzugt frische, tiefgründige, nährstoffreiche Böden (Bartels 1993, Roloff 2010, Schütt 2002).

In ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist sie frosthart (Roloff 2010).

Sie kommt natürlich am häufigsten in von Schatten und Wind geschützten Schluchten vor (Roloff 2010).

Nutzung:

Als schattenspendender Park- und Alleebaum, zum Beispiel in Bayern in „Biergärten“ (Bartels 1993, Roloff 2010).

Außerdem als Zierbaum (Roloff 2010).

Futter für Schwarz-, Reh-. Rot- und Damwild (Bartels 1993, Roloff 2010).

Besonderheiten:

Pathologie:

Kastanienminiermotte. Blätter mit braunen Flecken, in denen im Gegenlicht kleine Larven zu sehen sind. Aus den Larven entwickelt sich ein kleiner Schmetterling, die Kastanienminiermotte. Dieser trat 1984 erstmals in Europa auf und verbreitet sich seitdem mit rasender Geschwindigkeit. Die Folge sind abfallende Blätter (Spohn 2014).

Pharmakologische Verwendung:

Reife Kastanien enthalten Saponine und Flavonglykoside. Diese kann man zur Behandlung von Gefäßerkrankungen verwenden (Kremer 2010).

Der Namen kommt aus dem Türkischen. Dort wurden Hustenerkrankungen von Pferden damit kuriert (Kremer 2010).

Aesculus hippocastanum wurde etwa 1570 von Konstantinopel nach Wien gebracht. Deshalb dachte man lange, dass sie ihren Ursprung in der Türkei hat. Erst 1879 entdeckte man, dass sie unter anderem ihr natürliches Vorkommen in Griechenland hat (Kremer 2010).

Früher gewann man in Notzeiten aus den Samen Bratöl und Mehl indem man sie entbitterte (Spohn 2014).

Quellen:

(Bartels 1993) Bartels, Horst: Gehölzkunde. Einführung in die Dendrologie. Stuttgart: Ulmer, 1993.

(Godet 2008) Godet, Jean-Denis: Knospen und Zweige. Einheimische Bäume und Sträucher. Stuttgart: Ulmer, 2008.

(Godet 2011) Godet, Jean-Denis: Baumrinden. Vergleichen und bestimmen. Stuttgart: Ulmer, 2011.

(Kremer 2010) Kremer, Bruno P.: Bäume und Sträucher entdecken und erkennen. Stuttgart: Ulmer, 2010.

(Roloff 2010) Roloff, Andreas: Bäume Miteleuropas. Von Aspe bis Zirbelkiefer. Mit den Porträts aller Bäume des Jahres von 1989 bis 2010. Weinheim: Wiley-VCH, 2010.

(Schütt 2002) Schütt, Peter: Lexikon der Baum- und Straucharten. Das Standardwerk der Forstbotanik. Morphologie, Pathologie, Ökologie und Systematik wichtiger Baum- und Straucharten. Hamburg: Nikol 2002.

(Spohn 2014) Spohn, Margot: Welcher Baum ist das. Stuttgart: Kosmos, 2014.

(Strasburger 2008) Bresinsky, Andreas: Strasburger. Lehrbuch der Botanik. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2008.